|

Améziane Mehenni , fils de l'artiste

militant berbère Ferhat Mehenni, assassiné à Paris en ce mois de juin 2004. Plus d'information: www.makabylie.com

Nos sincères condoléances

Améziane Mehenni a été arraché à son père 48h avant la fête des pères. Quelle cruauté! Son assassinat est tombé comme un couperet sur nos frêles épaules encore meurtries. Épaules frêles d’un

peuple qui a tant donné à l’Algérie et aux valeurs qui sont sensées être les piliers d’une république démocratique

et populaire. Devant une telle horrible nouvelle, on ne peut que s’incliner devant la mémoire d’un jeune kabyle

arraché à la fleur de l’âge à sa famille, ses amis et ce combat noble que

mène la Kabylie depuis plus de 40 ans pour réhabiliter ce qu’elle est et sauvegarder ce qu’elle a. Quoi dire à

Ferhat Mehenni le père? Quoi dire à Ferhat Mehenni le militant ? Quoi dire à Ferhat Mehenni l’artiste? Trois questionnements

pour s’adresser en fait à une seule personne qui a sacrifié sa jeunesse et va vie pour que vive Tamazight et les droits

de la personne en Algérie.

Aujourd’hui Ferhat a très mal. Sa famille aussi. Mais il n’est pas seul. Il ne sera jamais

seul. Toute la Kabylie est avec lui. Nous sommes toutes et tous ses enfants. Toute la Kabylie a partagé sa douleur et lui

a exprimé ses condoléances, chacun à sa manière. La Kabylie est là comme ‘’un seul homme’’ pour supporter

la famille Mehenni dans sa douleur extrême. Certains nationalistes fascistes ne comprennent pas cette culture d’être

là ensemble et tout de suite quand les circonstances l’exigent et ce, malgré nos

divergences. Il y a certes de la colère vu l’ampleur du choc. Il y a certes de la suspicion vu la nature du régime algérien

qui est derrière toute une série de crimes indécents qui ne cessent d’endeuiller cette région rebelle et résistante.

Mais, il y a aussi cette soif de vérité et ce vœu inébranlable que justice soit faite qui animent les Kabyles. Il faut

que la justice française fasse toute la lumière sur ce crime lâche et crapuleux.

On a tendance à rendre hommage aux morts, à leur être reconnaissants une fois partis.

Erreur! Désormais, nous devons rehausser le combat des nôtres en leurs vivants. Ferhat Mehenni, vous n’êtes pas seul.

Nous sommes avec vous. Nous sommes tous et toutes des Améziane.

Toutes nos condoléances à votre famille

Que Dieu accueille Amézaine en son vaste paradis

Que ses rêves qui sont les nôtre soient exaucés

Tirrugza, Montréal 2004

HOMMAGE À MATOUB LOUNÈS

Montréal, samedi 26 juin à 19h 30 au 415 Saint Roch ( Métro Parc)

Ma patrie, cest ma mémoire

«Mais puisque les

Kabyles sunissent, ils dissiperont nos funestes tares. À quoi bon les vains verbiages : Tamazight est le socle

de leur avenir , elle est la racine de leur vie()».

«Et vous entendrez les jeunes enfants chanter la terre de Timuzgha;

lhéritage de Mouloud Mammeri, comme la foudre dans le ciel éclate; en sentez-vous la bruine couler?». «Honorable terre des

Chaouis, que de sang ici coula à flots lorsque commença la guerre! Par mes poèmes je loue votre valeur, faites-moi offrande

de votre deuil. Au cur aimant, il faut un compagnon» M. L

Timuzgha

Dire à nos enfants ce que nous sommes. Leur apprendre ce que nous avons.

Les préparer à assurer la pérennité de notre héritage pour les générations futures. Toute une mission pour le peuple berbère.

Un peuple qui a subi les affres des invasions multiples à travers les siècles et affronte ces dernières décennies les conséquences des exils forcés. Des exils!

Il y a dabord lexil intérieur.

Le Berbère vit certes dans son pays natal, ancestral, mais il est privé de son identité, de ce qui «fait de lui, lui » pour

paraphraser le dramaturge algérien M. Slimane Benaïssa. Cest-à-dire un être libre et digne avec sa langue et sa culture millénaire.

Le Berbère est appelé dune façon permanente à lutter pour arracher ce qui lui revient de droit dans un pays qui est le sien

et quil a libéré lui-même du joug colonial.

Il y a ensuite lexil extérieur. Pendant loccupation française, des milliers

dAlgériens, berbérophones notamment ont été déportés en Syrie, en Nouvelle Calédonie. Une autre partie a été contrainte de

regagner la France pour travailler et subvenir aux besoins des familles restées au Bled.

Il y a enfin, lexil de lâme. Ce dernier est le pire de tous. Attirés par

les privilèges matériels offerts par lAutre, nombreux sont les Berbères qui ont quitté leur peau pour habiter dans celle de

lAutre. Et cet Autre pourrait être un Romain, un Arabe, un Turc ou un Français

pour ne citer que ceux-là.

Heureusement quil y a dautres Berbères intègres et courageux à travers les

siècles. Cest grâce à eux que Tamazight demeure éternelle. Elle habite désormais leur tête et leur cur à travers le monde.

Matoub Lounès fait partie de ces vigiles de la mémoire berbère. Nous aussi, apprenons à nos enfants ce que nous sommes pour

quils le transmettent à leur tour à leur progéniture.

Pour immortaliser

le combat et le cri de lâme de Lounès, lAssociation Culturelle Amazighe de Montréal Tirrugza

organise un hommage solennel en sa mémoire.

Montréal, Tirrugza, juin 2004

http://tirrugza.tripod.com

courriel : tirrugza@iquebec.com

Contact : (514) 593-1507

Hommage à Matoub Lounès

Regard sur luvre de Lounès Matoub

Programme

19H00 : Accueil

19H30 : Lecture de quelques poèmes consacrés à lartiste

défunt

19H 45 : Présentation du livre de Yala Sedikki : Mon Nom est combat

19H50 : Lecture de quelques poèmes de Matoub par les

enfants

20H15 : Projection du film kabyle Azal N Tsar ( Le

prix de la vengeance). Le film de Assam Hmimi est inspiré de luvre de Matoub

Lounès

21H : Pause

21H30 : Projection de lhommage rendu à Matoub au Zénith

23H : Fin de la soirée

Exposition des toiles de Tassadit Toursal

Entrée 10$ pour les adultes. Gratuit pour les enfants

24ème anniversaire du printemps amazigh ( berbère)

Les larmes de la Mémoire berbère

Le serment dun Combat

La Vie

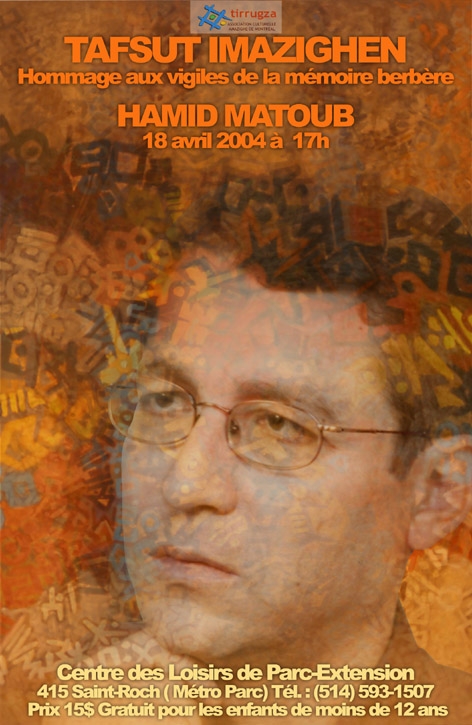

Tafsut Imazighen/Le Printemps berbère

La souffrance est tellement aiguë que la mémoire amazighe

( berbère) pleure silencieusement. Les injustices envers notre identité sont tellement cruelles que le serment d'un combat pour

la réhabilitation de notre histoire doit se maintenir voire être entretenu. La vie est tellement belle que la sagesse,

la tolérance et le respect de la différence doivent avoir le dessus sur les extrêmismes de tous bords. En effet, devant la

complexité machiavélique des politiques algériennes et nord-africaines, devant

lampleur des enjeux politiques, idéologiques et économiques dans cette région belle, riche et prospère, la démarche du combat

amazigh et des droits de la personne doit se doter désormais de stratégies rassembleuses et porteuses pour que son objectif

suprême aboutisse : Tamazight nationale et officielle en Algérie et au Maroc. Pour ce faire, Tamazight doit être au dessus

des ambitions personnelles et claniques.

En ce 24ème anniversaire du Printemps Amazigh,

on ne peut pas laisser passer sous silence les sacrifices des enfants de cette région nord-africaine, méditerranéenne depuis

des siècles; le combat des militants amazighs algériens, marocains, tunisiens et libyens

qui ont subi les affres des prisons et la solitudes des cachots noirs et humides des pouvoirs totalitaires et anti-berbères.

En ce 24ème anniversaire du Printemps Amazigh,

on ne peut pas oublier la résistance de la reine des Aurès Dyhia ( Kahina) contre l'intrus, l'envahisseur; la détermination

et le dévouement exemplaire de Mohand U Haroun, de Kaci Lounès et de leurs compagnon de lutte à défier la dictature de Boumediene

dans les années soixante-dix; le courage explosif et historique des jeunes Universitaires algériens de 1980 en Algérie, la

Kabylie et l'Algérois notamment.

En ce 24ème anniversaire du Printemps Amazigh,

on ne peut pas omettre de rendre hommage aux victimes du Printemps

Noir de Kabylie, à cette Kabylie qui s'accroche

jalousement et dignement à son identité et à la démocratie dans son Algérie juste

et plurielle; à l'élan de solidarité des frères amazighs des Aurès et du Maroc; au soutien de tous les militants-es des droits

de la personne et des peuples à travers le monde.

En ce 24ème anniversaire du Printemps Amazigh,

3ème anniversaire du Printemps Noir de Kabylie, nous devons être reconnaissants envers nos parents, nos intellectuels,

nos penseurs, nos écrivains, nos politiques, nos journalistes et nos artistes qui ont travaillé très dur pour préserver notre

mémoire, bâtir notre présent et assurer notre avenir en tant que peuple qui a sa terre, sa langue, sa civilisation, sa mémoire

et sa culture.

En ce 24ème anniversaire du Printemps Amazigh,

nous devons perpétuer ce combat intelligent et pacifique de nos aînés-es pour contrer les détracteurs de notre cause, transmettre

les valeurs universelles à nos enfants tout en demeurant nous mêmes, amazighs, libres et souverains en Afrique du Nord et

dans le monde. Nous devons rehausser notre identité partout où nous vivons, car, nous sommes tous et toutes les Vigiles de

notre mémoire millénaire.

Tirrugza,

Montréal 18 avril 2004

Programme

Animation : M. Lhacène Ziani

16H : Accueil

17H30 : Mot de bienvenue

17H35 : Déclaration en Tamazight par Madjid Ben Belkacem

17H40 : Projection dun documentaire de Ali Mouzaoui sur

Mouloud Mammeri

18H10 : Déclaration en Français par Djamila Addar

18H15 : Danse sur les chants de la joie de Taos Amrouche

par Azetta

18H30 : Chants avec

Hakim Kaci

18H 45 : Spectacle avec Hamid Matoub

20H30 : Pause

20H45 : Spectacle avec Hamid Matoub

22H00 : Fin de la soirée

Boissons et Sandwichs seront servis pendant la pause

Les billets seront vendus à partir de samedi 03 avril 2004

Laffiche est conçue et réalisée par lartiste peintre Ali Kichou.

Accueil : Taos Hafed, Sifax Nekka et Hamida Gaci

Contacts :

Tarik Meddour :

(514) 529-6207

Djamila Addar :

(514) 593-1507

NB: vous pouvez réserver vos places à lavance

À la mémoire de Mammeri lAmusnaw

Tirrugza présente

Documentaire : Hommage à Mouloud Mammeri du réalisateur algérien Ali Mouzaoui

Date, heure et lieu : 29

février 2004 à 15H au 415 Saint Roch, Parc-Extension

Prix : 5$ pour les adultes, gratuit pour les enfants de 15 ans et moins.

Dans ce documentaire, produit par la télévision algérienne, ENTV, Ali Mouzaoui

fait parler ceux qui ont vraiment lu et saisi les messages de Mammeri comme Tahar Djaout, Rachid Mimouni etc Il nous montre

des images émouvantes de son enterrement dans sa Kabylie natale. Il nous transporte également dans le monde des Berbères du

Sud dAlgérie que Mammeri avait côtoyés et aimés. Mais, ne dit-on pas que limage vaut mille mots? Il faut venir voir le film

Présentation

de lécrivain :

Mouloud

Mammeri

Le chercheur et romancier est mort en février 1989

La force tranquille

Mouloud Mammeri a fini par incarner un symbole pour la génération des Algériens

des années post-1980, le symbole de la revendication de l'identité berbère par son substrat intellectuel tant l'homme, l'érudit,

possédait cette force tranquille du chercheur qui, pas à pas, a construit les repères essentiels d'une culture fondatrice

de l'amazighité en renouvelant dans la diversité des disciplines (sociologie, anthropologie, linguistique, littérature, essais)

les contenus et les approches dans un mouvement d'ensemble cohérent.

Ce substrat intellectuel prend sa source des premiers

écrits sur le concept d'identité, en 1938, dans la revue marocaine Aguedal consacrés à la société berbère. Ses recherches

ininterrompues sur le concept de l'identité en général, et de l'identité berbère, en particulier, naîtront des réalités historiques

et sociologiques à travers sa trilogie La Colline oubliée, Le Sommeil du juste et L'Opium et le Bâton ; romans dans lesquels

se profile une identité du terroir déjà en conflit avec l'inévitable acculturation des personnages principaux propulsés hors

de la terre natale. Cette trilogie sera suivie de La Traversée (1982), le premier roman urbain de Mammeri qui élargit la dimension

de l'identité aux confins du Sud algérien auquel il a consacré l'Ahellil du Gourara, une étude ethnomusicologique sur ce chant

traditionnel que symbolise, dans ce roman, l'aède Ba Salem qui répond de loin en loin à Si Mohand U Mhand auquel, pour la

première fois, Mammeri a conçu l'un des recueils de poèmes les plus exhaustifs après Boulifa et Mouloud Feraoun. Cette interpénétration

entre le roman et le recueil de poésies sauvées de l'oralité dans la lignée des transmetteurs connaîtra une autre dimension

dans cette quête savante de l'identité, en ses éléments fondateurs et en ses interrogations essentielles : la linguistique.

En effet, dès 1974, suite aux Isefra de Si Mohand (Maspéro, 1969) auquel il fallait une base transcriptive, Mammeri élabore

La Grammaire kabyle entièrement rédigée en berbère pour ensuite être traduite en langue française. Cet alphabet gréco-latin

qui lui est propre, même s'il tient, pour une large part, des premiers transcripteurs berbères, comme Si Saïd Boulifa, Hanoteau

et les travaux menés par les Pères blancs du Centre de documentation de Fort national (Larbâa Nath Irathen ) dont il ne reste

plus rien aujourd'hui, deviendra tamaârit (le genre de transcription élaboré par Mammeri) toujours de rigueur dans les concours

annuels organisés par la Fédération des associations culturelles qui a institué un prix portant son nom aux écrivains en herbe

de culture amazighe. L'homme de lettres, l'anthropologue, ne s'arrêtera pas au formalisme linguistique ni à la fiction romanesque.

L'espace identitaire dans lequel se déploie son érudition convoque le genre ardu, l'essai à caractère anthropologique : Poèmes

kabyles anciens qui sera interdit de conférence à l'université de Tizi Ouzou en 1980 et Yenna ya Cheikh Mohand. Dans le premier

recueil, il offre une vision critique et dynamique du rôle de la socio-anthropologie. Il relève, avec pertinence, le caractère

figé que la science coloniale avait sur l'identité autochtone en « réduisant les poèmes à des feuilles mortes ». Dans ses

entretiens avec Pierre Bourdieu, Du bon usage de l'ethnologie, il considère que seul le regard de l'autochtone sur soi est

pertinent dans cette science qui a longtemps servi d'alibi colonial, considérant la société algérienne dans son état de «

soumission ». L'esprit Mammeri est cette rencontre des disciplines littéraire, linguistique et anthropologique qui s'interpénètrent

dans une même sphère identitaire hors de ses étroitesses géographiques et idéologiques.

Rachid Mokhtari

Repères

1917 : Né le 28 décembre 1917, décédé en février 1989 victime d'un accident

de circulation de retour d'Oujda où il avait participé à un colloque sur la culture amazighe.

1938 : publication d'une série d'articles sur la société berbère dans la

revue marocaine Aguedal.

1940 : Démobilisation du front de la Seconde Guerre mondiale.

Il poursuit ses études entamées au Maroc au lycée

Louis-Gouraud à l'ex-lycée Bugeaud (Emir Abdelkader) et

prépare l'école normale supérieure.

1947 : Enseignant à Médéa puis à Ben Aknoun (Alger) après

avoir réussi le professorat de lettres.

1952 : Publication de La Colline oubliée chez Plon

1953 : Prix des Quatre Jurés.

1955 : Publication du Sommeil du juste (Plon).

1957 : Ciblé par l'armée coloniale, il se réfugie au Maroc

1965 : L'Opium et le Bâton (SNED).

1969-1980 : Il dirige le Centre national de recherches

anthropologiques, préhistoriques et ethnologiques, le CRAPE. Il publie Les Isefra de Si Mohand et élabore un lexique en tamazight

: Amawal. Il crée, parallèlement, la revue Lybica, un bulletin scientifique daté de 1953 auquel il donne une orientation scientifique.

1974 : Il élabore sa grammaire berbère qui sera rééditée

chez Bouchène en 1992.

1980 : Parution de Poèmes kabyles anciens à l'origine

du Printemps berbère de Kabylie.

1982 : Il fonde à Paris le Centre d'études et de recherches

amazighes, le CEDAM, et crée la célèbre revue Awal.

1988 : Il reçoit le titre de docteur Honoris Causa à l'université

de la Sorbonne, à Paris. 1989 : Avant sa mort accidentelle, il accorde un long entretien à Tahar Djaout sur l'écriture

comme espace identitaire.

1991 : Création du prix annuel Mouloud Mammeri par la

Fédération des associations culturelles.

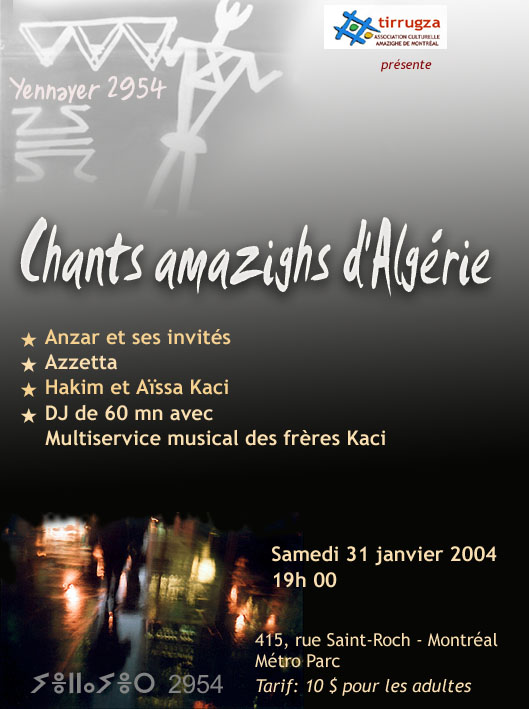

Bonne année 2004

Assugas

Ameggaz 2954!

Bonne année 2004

Assugwas Ameggaz 2954!

Tirrugza célèbrera Yennayer ''Nouvel An Amazigh'' ce samedi 31 janvier 2004 à 19H au 415 Saint Roch, Métro Parc.

Entrée 10$

Venez nombreux et nombreuses à vivre Yennayer avec nous et à apprécier les talents nos artistes.

Au programme

Azetta

Anzar et ses invités

Hakim et Aïssa Kaci

DJ de la Boite Multiservice musicale des frères Kaci

Tirrugza vous souhaite une année pleine d'espoir, de paix et de prospérité.

nos meilleurs voeux à tout le monde et à toutes les associations qui oeuvrent dans le sens de semer la fraternité, les

rapprochements et la sérénités entre les enfants dAlgérie quelle que soit leur langue, leur confession ou leur origine.

Nous profitons pour vous souhaiter Un Nouvel An amazigh ( Yennayer ) radieux que tous les Nord-africains fêtent à

travers les siècles. Ce mois de janvier 2004, à linstar des Villes nord-africaines, Paris, Montréal et Ottawa fêteront Yennayer.

Il est temps pour les Nord-africains de se retrouver, de se réconcilier avec leur mémoire millénaire. Car, au delà d du fait

de fêter un évènement comme Yennayer, il serait judicieux de le vulgariser auprès des enfants de la Numidie. Combien même

de gens du ''Maghreb'' qui fêtent Yennayer sans savoir quil sagit en fait du Nouvel An Amazigh.

EVÉNEMENT

dimanche

11 janvier 2004

Le calendrier berbère entre emprunts et originalité

CONTRIBUTION

Le calendrier berbère est issu

du calendrier julien mais il n'a emprunté à ce calendrier que la division de l'année en 12 mois et la dénomination de ces

mois :les rites, les croyances et l'esprit du calendrier sont berbères. Les calendriers officiellement utilisés en Algérie

et au Maghreb sont le calendrier grégorien (appelé parfois "universel") et le calendrier hégirien ou musulman. Ils sont utilisés

conjointement dans les documents officiels mais en réalité le calendrier grégorien est le plus employé, le calendrier hégirien

ne servant pratiquement qu'à la vie religieuse. Les paysans emploient, pour leurs travaux, un autre comput, le calendrier

julien ou calendrier agraire, appelé souvent en Algérie calendrier berbère. Dans certaines régions, notamment au Maroc, on

connaît une division de l'année en mansions lunaires, les fameux manâzil de la tradition astrologique musulmane, mais interprétée

selon les croyances berbères. Enfin, on relève un peu partout un cinquième calendrier, appelé "calendrier des femmes", qui

emprunte ses dénominations au calendrier musulman et qui sert le plus souvent à déterminer les fêtes religieuses (Achoura,

Mouloud. . . ) et à calculer les grossesses.

ORIGINE du calendrier berbère

Le

calendrier agraire ou julien, qui nous intéresse ici, tire son origine, ou plutôt l'origine des dénominations de ses mois,

du calendrier romain établi en 45 avant J-C sous le règne de l'empereur Jules César dont il porte le nom. Les Romains avaient

d'abord utilisé un calendrier lunaire de 304 jours répartis en dix mois de 30 ou 31 jours. L'année commençait théoriquement

à l'équinoxe de printemps (mars) mais à cause de la courte durée de l'année civile, chaque mois passait par toutes les saisons.

Vers 600 avant J-C, Numa fit porter l'année à355 jours, répartis en 12 mois de 28, 29, 30 ou 31jours. On ajouta plus tard

un treizième mois intercalaire de 22 ou 23 jours. Ces réformes compliquées étaient loin d'être comprises de tous les Romains

et il subsista dans le calcul de l'année de grandes discordances. On en vint à célébrer les fêtes du printemps en automne

et celles de l'automne en hiver. Jules César entreprit en 45 avant J-C. une profonde réforme conseillée par l'astronome Sosigène

d'Alexandrie. Il divisa l'année en 365 jours un quartet, pour compenser ce quart, on ajouta, tous les quatre ans, un jour

supplémentaire. On baptisa le septième mois du calendrier (mois appelé quintilis) et on lui donna le nom de César, julius,

en français juillet. Pour rattraper le retard causé par le calendrier antérieur, on ajouta 85 jours à l'année 46avant J-C.

En 7 avant J-C., on réajusta de nouveau le calendrier : le huitième mois, sextilis, qui devint augustus, août, en l'honneur

d'Auguste, devint un mois de 31 jours. En même temps, le début de l'année fut ramené du 1er mars au 1er janvier.

Malgré les soins qu'on avait mis à l'élaborer, le calendrier julien accusait toujours

un retard de quelques minutes paran. En 326, quand le concile de Nicée l'adopta et l'imposa au monde chrétien, l'écart atteignait

quatre jours. L'Eglise rattrapa le retard mais le calendrier continua à dériver si bien qu'à la veille de la réforme grégorienne,

il accusait un retard de dix jours sur le temps réel. On craignait de devoir bientôt célébrer la fête printanière de Pâques

en été ! C'est alors qu'on émit l'hypothèse d'une correction. Le pape Grégoire XIlI, qui régna de 1572 à 1585, mit au point

la réforme. Il donna à l'année une durée de 365 jours 5 heures 49 minutes et 12 secondes, avec un jour supplémentaire, placé

en février, tous les quatre ans. Pour effacer les 10 jours d'écart du calendrier julien, on passa le jeudi 4 octobre 1582

au vendredi15 octobre. L'Angleterre, hostile à la papauté, n'adopta la réforme grégorienne qu'en 1751. En Angleterre, le lendemain

du 2 septembre 1752 fut le 14et non le 13, car le calendrier julien avait perdu entre-temps un autre jour. Le premier jour

de l'An berbère est fêté actuellement le 12 janvier mais en réalité l'écart, de 1582 à nos jours, n'est pas de deux jours

mais de trois car il y a un retard d'un jour tous les 128 ans ou de trois jours tous les 400ans, en supprimant trois jours

bissextiles.

Le calendrier julien s'est répandu au Maghreb durant la période romaine. Son influence

ne s'est pas limité eaux centres de colonisation puisque les dénominations de ses mois se retrouvent partout y compris dans

les régions qui, comme le Sahara, ont échappé à la conquête romaine. La conquête arabe le chassa des villes et de l'administration

où elle le remplaça parle calendrier hégirien, mais il demeura dans les campagnes parce qu'il est plus conforme aux rythmes

des travaux agricoles que le calendrier arabe lunaire qui ne tient pas compte des saisons. Ce phénomène n'est pas particulier

au Maghreb puisqu'on le retrouve en Égypte, principalement chez les Coptes, chrétiens, mais aussi chez les populations musulmanes.

Il a été perpétué par les ouvrages d'agriculture et d'astrologie populaires, notamment le Kitâb al Filah'ad'Ibn Al Aawwâm

qui recense les légendes attachées aux rites et aux festivités agricoles. Ces ouvrages furent largement répandus au Maghreb

où les zaouïas, principaux centres de diffusion du savoir dans les campagnes, les utilisèrent pour mesurer le temps. Les noms de mois juliens utilisés au Maghreb sont si proches des formes égypto-coptes

qu'un auteur comme Jean Servier pense que le calendrier julien maghrébin n'est pas un legs de la période romaine mais a été

mporté par les Arabes. En fait, les noms de mois julien se retrouvent non pas seulement dans les régions du nord du Maghreb

où l'influence des zaouïas est importante mais aussi dans les régions les plus reculées, notamment chez les Touaregs. Il faut

donc croire à un emprunt ancien auquel se seraient superposés, dans certaines régions, des emprunts au calendrier égyptien.

Par contre, l'influence de ce calendrier paraît évidente dans la dénomination de certaines périodes : Al A'zaria, Nissan,

Al Ins'raetc., dénominations qui proviennent pour la plupart du calendrier babylonien. D'ailleurs, des légendes et des mythes

explicatifs de certaines périodes du calendrier se retrouvent hors de l'ère berbère. C'est le cas du mythe de la vieille

que l'on retrouve aussi bien au Maghreb qu'en Egypte, en Calabre et en Provence. Perette

Galand Pernet a effectué à ce sujet une vaste enquête où elle a montré la grande antiquité de ce mythe et son extension dans

le monde méditerranéen.

Revenons

au calendrier berbère. Les noms de mois sont donc empruntés au latin et ils sont à peine modifiés ainsi que le montre la liste

suivante des dénominations dans les dialectes berbères et en arabe dialectal : Janvier : Latin, januaris mens, mois de Janus,

berbère : Yannayer, Nnayer (kabyle), ennayer (Maroc centraI), Innayer (Chleuh), Innar (Touareg) ;arabe dialectaI : Yeneyar,

Yannayar. Février : Latin, fébruarius mens, mois de la purification, berbère :Furar (kabyle), Febrayer (Maroc centraI), Khubrayer(Chleuh),

Forar (touareg) ; arabe dialectaI : Frayer.Mars : Latin, Mars, mois du dieu Mars, berbère :Meghres (kabyle), Mars (Maroc central,

hleuh,ouareg) ; arabe dialectaI : Mars. Avril : Latin,Aprilis mens, berbère : Yebrir, Brir (kabyle), lbril(Maroc centraI),

Ibrir (Chleuh), Ibri (Touareg) ;arabe dialectal : Abril. Mai : Latin, Maïus, mois dela déesse Maïa, berbère : Mayyu, Maggu

(kabyle), Mayyu (Maroc central), Mayyu (Chleuh), Mayo (Touareg) ;arabe dialectal : Mayyuh. Juin : Latin, Junius, mois de Junon,

berbère : Yunyu, Yulyu (kabyle), Yunyu (Maroc centraI), Yulyu (ChIeuh), Yunioh (Touareg) ;arabe dialectal : Yunyoh. Juillet

: Latin, Julius,mois de Jules César, berbére : Yulyuz (kabyle),Yulyuz(Maroc centraI), Yulyuz (ChIeuh), Yulyez(Touareg) ; arabe

dialectaI : Yulyuh. Août : Latin,Augustus, mois d'Auguste, berbère : Ghucht (kabyle,Maroc central, Chleuh), Ghuchet (Touareg)

; arabedialectal : Ghucht. Septembre : Latin, september, de septem "sept" parce que 7ème mois de l'année

juliennequi commençait en mars, berbère : Chtember (kabyle),Chutanbir (Maroc central, Chleuh), Chetember (Touareg); arabe

dialectaI : Chtember. Octobre : Latin,October, de octo, 8ème mois, berbère : Tuber, Ktober(kabyle), Ktuber (Maroc central,

Chleuh), Tuber(Touareg) ; arabe dialectal : Ktuber, Aktuber..Novembre : Latin, November, de novem, 9ème mois, berbère : Nwamber,

Wamber (kabyle) Ennwamber (Maroccentral, Chleuh), Wanber (Touareg) ; arabe dialectal :Nunember. Décembre : Latin, December,

de decem, 10ème mois, berbère : Djember, Dudjember (kabyle), Dujambir (Maroc central, Chleuh), Dejamber (Touareg)

; arabedialectal : Djanber

Rites

et croyances

Si le calendrier berbère a emprunté au calendrier julien sa nomenclature de mois, il

n'a repris ni ses festivités ni ses rites. Ainsi, on n'y trouve aucune trace

des calendes, des nonnes et des ides. Les rites et les festivités sont ceux de

la tradition berbère, tous en rapport avec les travaux de la terre et la symbolique

de la fertilité. Chaque mois, chaque saison correspond à une activité agricole. La détermination des saisons se fait à partir

des solstices pour l'hiver et l'été et des équinoxes pour le printemps et l'automne Mais, là aussi, on fait intervenir les

préoccupations et les travaux. Marceau Gast a parlé, à propos des touaregs de l'Ahaggar, d'un calendrier de la faim, c'est-à-dire

d'une division de l'année en fonction des disponibilités des ressources alimentaires ou de leur restriction. Ainsi, Tafsit,

le printemps, est l'époque de la floraison et des récoltes de l'orge et du blé, c'est donc une période faste. Ewilen, l'été,

est la saison chaude où l'on peut mourir de soif dans le désert. Awelan, l'automne, est l'époque de la récolte des dattes,

du mil et du sorgho, c'est une période d'abondance.

Tadjrest,

I'hiver, est la saison froide durant laquelle la sève ne monte plus dans les végétaux où la nourriture se fait rare. Cette

division se retrouve à peu près dans les régions du nord où les saisons sont liées aux activités agricoles et à l'abondance

ou à la restriction des ressources. Ainsi, le printemps, tafsut, dans tous les dialectes berbères, incarne le retour du beau

temps et une reprise des travaux, l'été est la saison des chaleurs mais aussi des récoltes et des moissons, l'automne la saison

des labours et de la cueillette des principaux fruits, l'hiver la mauvaise saison car elle est vide d'activités et symbolise

la restriction et même la famine. Les rites de Yannayer visent justement à rompre le cycle de la restriction et de la faim.

L'hiver n'est pas encore fini mais déjà on perçoit les prémisses de la belle saison. Si on procède à des sacrifices sanglants,

c'est pour fructifier la terre et la mettre sous la protection des forces bénéfiques, si on fait des repas copieux, c'est

pour augurer d'une année d'abondance, si on procède à des changements, comme le remplacement des pierres du foyer, c'est pour

annoncer le changement de cycle.

Chaque

saison est divisée en parties en fonction des activités ou des caractéristiques du climat. Chaque région a sa répartition

mais certains découpages sont communs. Ainsi, pour l'hiver, on relève partout une opposition entre deux grandes périodes :

les nuits noires, période la plus froide et la plus néfaste, et les nuits blanches, période d'accalmie, annonciatrice du retour

de la belle saison. C'est l'opposition desudhan iberkanen/udhan imellalen des Kabyles, erhedhsettefen/erherdh mellen des Touaregs,

lyalilkahla/ lyali Ibaydha des arabophones. Une autre période commune que l'on relève partout au Maghreb et au Sahara est

celle des jours fastes et néfastes : alhussum (les jours pénibles) au nord, sabaa (sous-entendu sbaa ayyam) au sud. Les dates

de cette période varient. Ainsi, à ldeles, en pays touareg, elles sont situées entre les quatre derniers jours de février

julien et les trois premiers jours de mars julien.

En

Kabylie où on appelle ces jours timgharines, les vieilles, la période varie du 28février au 5 mars juliens. Les croyances

pour la période sont les mêmes : il ne faut pas toucher aux instruments aratoires, il ne faut pas faire travailler les bêtes,

etc. Ces divisions des saisons et ces croyances sont certainement les bribes du calendrier berbère primitif, calendrier réglé

sur les rythmes des activités agricoles. La communauté des croyances, et parfois des dénominations, le fait remonter à la

préhistoire, en tout cas à la période antérieure à la division dialectale de la langue berbère. L'adoption du calendrier julien

n'a donc été que formelle puisque les Berbères n'ont emprunté aux Romains que la division de l'année en douze mois et les

dénominations de ces mêmes mois. Les rites, les croyances et l'esprit général du calendrier sont berbères. Ces rites et ces

croyances sont également transférés sur des fêtes musulmanes comme l'Achoura ou le Mouloud, intégrés dans la symbolique berbère

du renouvellement et de la fertilité de la terre.

M.A Haddadou,

universitaire et écrivain

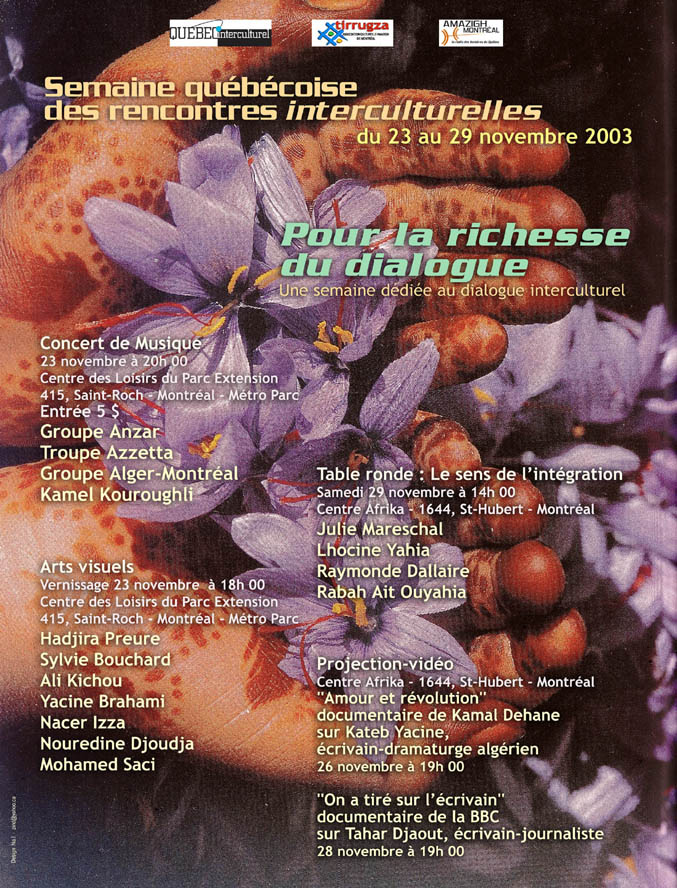

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES RENCONTRES INTERCULTURELLES

23-29 NOVEMBRE 2003

Dialogue

et rapprochement par les Arts

Tous les modes dexpression rapprochent les

gens et les cultures. Lexpression verbale ou écrite exige souvent la maîtrise des langues dans lesquelles sexpriment leurs

auteurs. De tous les temps, limage arrive à transcender toutes ces exigences pour frapper la perception de lil et la sensibilité

de lhumain. Parmi ces mode dexpression la peinture, la toile. On na pas besoin de comprendre le Chinois pour saisir les messages

dune toile. On a même cette marge de manuvre davoir sa propre lecture dune uvre donnée. Dans cette ère de mobilité internationale

qui a provoqué la recomposition de la société humaine, les arts visuels deviennent lun

des meilleurs facteurs rassembleurs des gens issus de cultures diverses.

Le phénomène du multiculturalisme- sil nest pas exploité à desseins politiciens ou folkloriques - prend toute son importance.

Il y va de même pour linterculturalité à condition quelle rapproche les cultures

et les pousse à conjuguer leurs efforts pour enrichir la création et rehausser lart dans toutes ses splendeurs.

Cest dans ce cadre et pour cet objectif sain

quune dizaine dartistes peintres dorigine algérienne et québécoise ont accepté de participer à la Semaine Québécoises des Rencontres Interculturelles organisée par lAssociation Amazighe ( berbère) de Montréal

Tirrugza et parrainé par le ministère des Relations avec les citoyens et de lImmigration

du Québec ( MRCI). En effet, le grand Hall du Centre des Loisirs de Parc-extension ( ex siège du ministère de lImmigration

du Québec) a abrité du 23 novembre au 06 décembre 2003 une grande exposition dArts visuels sous la direction de Ali Kichou.

Le vernissage de cette grande manifestation a coïncidé avec un grand gala qui a drainé plus de 350 personnes et qui est animé

par la troupe Azzetta ( chants et danses berbères dAlgérie) , groupe Anzar ( chants kabyles), groupe Alger Montréal ( chants

kabyles, rai et français) et Kamal Kouroughli ( chants chaâbi dAlger). Les spectateurs de tous âges ont non seulement contemplé

les uvres artistiques mais ont eu cette chance inouïe de parler et déchanger

directement avec les artistes, les auteurs de tous ces chef-duvres qui ont embelli lespace de quelques jours cette partie

multiculturelle de lîle de Montréal.

Exposition

darts visuels

Dés quon pénètre dans le Hall, ce sont les

uvres ( installations) de Ali Kichou qui nous accueillent. Une chaise magnifique, des masques dAfrique habillés en Tifinagh,

lAlphabet du peuple amazigh ( berbère) dAfrique du Nord interpellent lintelligence des visiteurs et suscitent leur curiosité. Le passé, la mémoire, lidentité et la détermination à assurer pacifiquement la pérennité

de la culture ancestrale transpirent des uvres de Kichou: «Les uvres

de Ali Kichou, naissent d'un entrelacement persistant de forces arcanes, de vérité et de magie. Ces libres agrégations de

symboles disposés de façon conceptuelle constituent une extraordinaire source d'enchantement poétique. Les innombrables "signes"

ne sont pas placés selon les effets du hasard mais ordonnés selon la loi rigoureuse de la composition

Préciosité et recherche formelle coexistent

dans son travail que l'on pourrait rapprocher des tendances informelles des années cinquante et qui n'est pas exempt d'éléments

traditionnels berbères, ce peuple opprimé par des stratégies politico-culturelles dominantes ().

À côté du génie de Ali Kichou sont exposées les toiles

de Yacine Brahami, de Hdjira Preure et de Sylvie Bouchard. Yacine Brahami insiste sur le caractère universel de ses uvres tout

en les imprégnant des couleurs de son pays dorigine lAlgérie: «Retrouver

létat desprit qui animait les primitifs dans leur quête du sacré lorsquils exprimaient

par le dessin les formes et les couleurs afin de nous transmettre leur vision du monde artistique, social et mystique. Dans ma recherche plastique, jutilise des teintes neutres qui saffirment par leur

simplicité et leur sobriété. Une peinture d innovation avec une allure moderniste et une vocation universaliste à la

céramique nord-africaine, mésopotamienne et chinoise. Elle est une forme décriture qui a une manière particulière de faire

redécouvrir les signes traditionnels dans une relecture qui les intègrent dans de nouvelles compositions abstraites. Pour

évoquer les richesses naturelles de la terre et les matières nobles, dans ma palette de couleurs jutilise des ocres, des rouges,

du brun, du noir et surtout du blanc qui est beaucoup plus mis en valeur car il est la couleur de léquilibre parfait. Dans

ma conception de lart, lexpression originale par la création personnalisée est fondée sur la contemporanéité artistique».

Sylvie Bouchard

devient dun coup voire paradoxalement lintruse parmi tant dartistes dorigine algérienne chez elle au Québec ! Mais, la

prestance du portrait dun homme quelle a rendu magistralement par la magie de ses mains la rend une intruse positive, ouverte.

Ce qui présage un bel avenir aux artistes qui viennent dailleurs et qui interpelle la famille artistique du Québec à souvrir

sur les génies issus des communautés qui composent la société québécoise daujourdhui : «Depuis

le début des années 80, mon travail s'inscrit dans une logique de représentation où se côtoie le réel et la fiction. Cette

démarche s'est élaborée à l'intérieur d'installations picturales réalisées dans les années 80. Celles-ci avaient la particularité

de prendre en charge le lieu d'exposition et de créer, selon la configuration même du lieu, un parcours dans lequel se déroulait

une fiction. Les tableaux que je peins aujourd'hui cherchent à rendre visible une construction de l'espace qui à l'instar

de ces installations picturales, témoignent encore de ce vif intérêt entretenu pour la création d'espaces fictifs. ()«Ces

fictions d'espaces picturaux sont des moyens que l'artiste utilise pour nous faire partager l'expérience d'une écriture qui

s'invente, nous faire sentir cette écriture se retourner sur elle-même, nous faire goûter au plaisir de se perdre et finalement,

nous permettre de nommer un lieu uniquement par ses couleurs.».

Hadjira Preure nous a éblouit

par la grandeur de ses toiles et surtout la douceur des messages que les couleurs choisies méticuleusement nous envoient :

«Pourquoi retranscrire les paroles dun philosophe en guise dintroduction à luvre de Hadjira Preure ? Peut-être parce que

pour elle la vérité a un sens dans la vie et une application cohérente outre que dans lactivité artistique. En effet, en agissant

dans le respect absolu dun impératif intérieur, Hadjira Preure arrive à donner vie à daudacieuses compositions qui évoquent

des forces pulsionnelles profondes. Comme guidée par un dieu, elle travaille avec une fébrile sublimité sur des papiers de

grandes dimensions, trempés dans leau pour faire se réabsorber les couleurs, et elle peint en déchirant les ténèbres rouges

carmin et noirs, quelle aime pourtant, avec des tourbillons gravides de densité matérielle et damples espaces fluorescents

dorange, de jaune et de vert, à la gouache, avec de la colle, à la tempera. Hadjira Preure a confiance dans les possibilités

énergiques de lessence humaine la plus secrète, elle opte donc sans incertitudes

pour une peinture intuitive, aperceptive, immédiate. Les résultats en sont évidents : sa peinture semble être un don

du ciel»..

Sur le mur parallèle, trois artistes se sont

partagés lespace, Nacer Izza, Yacine Brahami et Miloud Chenoudi. Nacer Izza, dans un style abstrait timbré de collage de photos

et de coupures de journaux nous renvoie au combat amazigh dAfrique du Nord avec Tizibwassa inspiré de la chanson de

Ferhat Mhenni, le maquisard de la chanson algérienne dexpression berbère, au message du chanteur kabyle Ait Menguellet qui

dénonce le fascisme et qui prône la tolérance entre les enfants dAlgérie, au

combat de Matoub Lounès, chantre de la chanson et du combat amazigh dAlgérie, à la magie de la chanson chaâbi dAlger qui fait

partie aussi du patrimoine algérien quelle soit en berbère ou en arabe algérien. Nouredine Djoudja quant à lui expose une

panoplie de céramiques quil a accrochées jalousement sur le modeste mur qui lui revient. Il parle de ses uvres comme si cétaient

des bijoux quon ne porte que rarement lors des évènements exceptionnels. À la

question des visiteurs sils pouvaient acheter ses uvres, Djoudja répond ironiquement :« Bien sûr que vous pouvez les acheter

mais, attention, elles sont fragiles ! Miloud Chenoufi de son côté tout

en se réclamant autodidacte, présente des uvres qui ont magistralement accroché

les visiteurs. Des portraits des femmes dAlger, des années soixante à nos jours deviennent vivants et imposants. Ils renvoient

lassistance à la douceur féminine voire maternelle de la femme, à la douleur dune femme ordinaire qui se retrouve à la rue

livrée à elle-même. Chénoufi décrit la beauté de la femme algérienne tout en dénonçant les injustices quelle subit.

À quelques mètres de toutes ces uvres magnifiques,

apparaissent les toiles de Mohamed saci. Dans un style figuratif criant et inondées de couleurs vives, Saci décrit les paysages

dAlger, du Sud dAlgérie mais également du Québec, du Canada. La nostalgie et la beauté des lieux qui habitent lartiste transpirent

de son travail.

Lécole des beaux Arts dAlger a formé des grands

artistes. Le Québec les découvre doucement mais sûrement. À suivre

Spectacle :

Parallèlement au lancement de lexposition,

un grand gala a eu lieu à lauditorium de Parc Extension. Il a drainé une foule nombreuse ( 350 personnes) et ce malgré le

froid et la grève du transport qui a paralysé lÎle de Montréal pendant quelques jours. La fête interculturelle a commencé

par les danses et les chants berbères assurés par les fillettes de la troupe Azzetta ( chants et danses berbères dAlgérie).

Le Groupe Anzar ( Dieu de la pluie chez les Berbères) a enchaîné avec les rythmes endiablés de Kabylie. Composé de Yacine

Kedadouche au chants, Achour à la guitare, Zahir au synthétiseur, Hakim Chérif

à la percussion, le Groupe Anzar qui vient juste dêtre créé à Montréal commence déjà à faire parler de lui et à être réclamé

par le public. Le duo Yacine et Sghira de la troupe Azzetta a également offert une magnifique

prestation avant de céder la place à Kamal Kouroughli pour nous transporter, grâce à sa voix chaude, dans le monde

des chants chaâbis dAlger. Vient enfin le groupe Alger Montréal de Brahim Sedik qui chante kabyle, rai et français pour clore en beauté la soirée.

Projections

vidéo :

Cest au Centre Afrika à Montréal, qua eu lieu

la projection-débat de deux documentaires. Le premier a porté sur un grand écrivain algérien dexpression française Kateb Yacine.

Cet écrivain fait-il le rappeler a été classé parmi les meilleurs écrivains francophones du 20ème siècle. À travers

ce documentaire, le réalisateur algérien Kamel Dehane a mis en évidence le talent, lhumanisme mais également la détermination

de Yacine à combattre lobscurantisme dans un pays ( Algérie) qui a tous les moyens

pour faire partie des meilleurs pays de la Méditerranée. Lassistance a pris part à un débat passionnant sur le rôle de lécrivain,

lintellectuel dans lédification dune société plurielle et juste. Le camerounais Emmanuel qui anime une émission Rythmes dAfrique

sur les ondes de CIBL est fasciné par le génie de Kateb Yacine. Il décide alors de lui consacrer une émission spéciale le

17 janvier 2004 pour inciter son auditoire montréalais à aller découvrir luvre phare de Yacine : Nedjma.

Le second documentaire, réalisé par la BBC

et présenté par Salman Rushdi, rend hommage au premier journaliste-écrivain algérien assassiné par la horde de la haine et

de lintolérance en 1993, Tahar Djaout. Dajout est lauteur entre autre des Vigiles et de Le dernier été de la raison qui sont

traduits récemment du français à langlais américain par e

Marjolijn de Jager. Ce documentaire qui nous montre une famille meurtrie suite à la perte dun être cher, une corporation de journalistes

terrorisée par le terrorisme intégriste, les partisans de lintolérance et de

la xénophobie aveugles qui persistent à défendre leur débilité, nous montre également la résistance des démocrates algériens

au prix de perdre leur vie. Vers la fin du documentaire, la fille de Djaout annonce

quelle poursuivra le chemin tracé par son père, quelle relancera le journal Rupture qui était cher à Tahar. Dans la

tête de ce grand journaliste et poète le combat doit continuer pour sauver la

république. Tahar Djaout disait, «Tu parles, tu meurs, tu te tais tu meurs, alors parles et meurs». Le débat qui sen est suivi

a tourné au tour de lintégrisme et des combats démocratiques en Afrique. Les intervenants nont pas cessé de faire le parallèle entre les acquis démocratiques du Québec pluriel et lintolérance qui sévit dans les

pays totalitaires qui répriment la diversité et les minorités.

Table ronde :

Le sens de lintégration

Tirrugza a clos ses activités de la semaine interculturelle

par une table ronde sur Le sens de lintégration qui a eu lieu également au centre Afrika. Quatre conférenciers-ères

ont abordé les préoccupations des immigrants au Québec, depuis leur arrivée jusquà leur installation voire leur intégration

effective dans leur nouvelle société. Julie Mareschal, anthropologue a dressé un tableau exhaustif sur les Kabyles qui vivent

au Québec. Raymonde Dallaire qui vient de la Rive sud a étalé son expérience dans laccueil et lintégration des nouveaux arrivants.

Lartiste- acteur Rabah Ait Ouyahia quant à lui, tout en croyant à la possibilité de sadapter à la vie de la société daccueil

insiste sur la clef de lintégration : le travail. Le professeur Lhocine Yahia enfin nous a communiqué son intervention sur le rôle des médias à faire connaître les immigrants dans le but de les rapprocher des Québécois, des Canadiens. Il

a pris comme exemple lémission berbère Amazigh Montréal et le bulletin Averroès que lassociation berbère Averroès publiait

dans les années 80 et 90. Lassistance a abondé dans le même sens que les conférenciers-ères. Le travail et la sensibilisation

de la société québécoise, les employeurs notamment. Ces derniers ne connaissent pas tellement les nouveaux arrivants, leurs

niveaux dinstruction. Doù la méfiance .Les intervenants interpellent encore une fois les institutions à arrêter dautres stratégies

pour que lintégration devienne effective. ( La table ronde animée par le sociologue Mabrouk Rabahi sera transcrite et publiée

bientôt).

Tirrugza

Montréal, janvier 2004

Ferhat Mhenni

Le Maquisard de la chanson kabyle engagée était à Montréal

Ferhat Mhenni lors du souper avec les membres de la communauté le 10 décembre 2003 à Montréal.

Sghira de la troupe Azetta ( chants et danses berbères d'Algérie), Yacine Kedadouche du groupe Anzar, Ferhat Mhenni,

Djamila Addar.

Ferhat Mhenni lors du souper avec la communauté kabyle au restaurant Copines de Chine,10 décembre 2003 à Montréal.

Éternels Berbères

«Je parle ici, non pas en homme de la rue, déclara-t-il

un jour à Genève en 1959, mais en homme qui se trouve moralement à la rue. Je veux dire que je ne représente rien. Je ne peux

représenter la France et la culture française : on m'en contesterait le droit, et on l'a déjà fait. Je ne peux pas représenter

non plus l'Algérie : on m'en contesterait le droit, et on l'a déjà fait, et ceux qui l'ont fait sont des hommes de gauche,

et même d'extrême gauche, qui m'ont dit que je n'avais pas le droit de parler des choses de la France, parce que je n'étais

qu'un Algérien, mais que je n'avais pas le droit de parler des choses de l'Algérie, et au nom des Algériens puisque je suis

un Algérien francisé, le plus francisé des Algériens. ».

Jean Amrouche

QUÉBEC INTERCULTUREL

Différents mais tous pareils...

Communiqué, Montréal, novembre 2003

Dans cette

modeste participation à la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, TIRRUGZA souhaitera mettre

en évidence les efforts déployés par la communauté berbère à promouvoir sa culture

dorigine en allant vers les autres, en sinspirant de la culture de lAutre et surtout en tissant des liens avec toute la mosaïque

culturelle du Québec.

Lintégration des gens issus des différentes

origines se situe dans leur possibilité dexercer leur citoyenneté dune façon

effective dans leur nouvelle société. Et cette intégration passe inévitablement par un travail décent et une reconnaissance

de leurs acquis. Il est évident que lécho à leurs doléances passe par la reconnaissance de ce quils sont et de ce quils ont

comme héritages historique et culturel. Héritage devant être conjugué avec la richesse culturelle du Québec contemporain.

Richesse culturelle pleinement assumée par les différents partenaires sociaux dans un esprit douverture, de tolérance et de

respect mutuel.

La communauté berbère nord-africaine fait partie du paysage culturel québécois.

Elle essaye, avec les moyens dont elle dispose, de contribuer à instituer dans lespace public et limaginaire du Québec daujourdhui

les valeurs ci-haut mentionnées. Et sa contribution se manifeste dans différents domaines : culturel, scientifique, académique

et artistique.

Dans le cadre de cette semaine, nous avons conçu un programme varié devant

donner une idée précise, voire une image adéquate des efforts déployés aux niveaux commaunautaire, culturel et intellectuel

par plusieurs acteurs. Et cela afin dassoeoir des traditions dintégration au sein de la société dacceuil. En effet, des artistes-peintres,

des femmes, des chanteurs berbères ont réussi en un temps record à se faire une place dans lespace culturel québécois. Cependant,

toutes ces entreprises nobles et de qualité ne peuvent être fructueuses si elles ne touchent pas lensemble de la société québécoise

contemporaine, si elles ne créent pas une intéraction entre les différentes cultures qui composent le Québec daujourdhui.

Cette manifestation culturelle qui sera animée par des particpants-es de plusieurs

origines se veut rasembleuse, car le fait de rapprocher les différences et vivre

dans la diversité constituent un défi majeur à relever dans une société plurielle et ouverte sur le monde et ses cultures.

TIRRUGZA

Montréal, octobre 2003

Au programme :

A)-Exposition : rapprochement par les arts visuels.

Centre Les Loisirs du Parc-Extension, 415, Saint-Roch.

Les arts visuels

ont prouvé plus dune fois les capacités à communiquer des messages et des sensibilités dans une approche universelle. Un grand

peintre, Ali Kichou, dont les uvres sont exposées dans les plus grands musées du monde exposera ses uvres aux côtés de plusieurs

artistes algériens et québécois.

Les artistes peintres :

Brahami Yacine

Saci Mohamed

Djoudja Nouredine

Sylvie Bouchard

Hadjira Preure

Ali Kichou

Nacer Izza

Vernissage le 23 novembre à 18H au Parc-Extension

Responsable : Ali Kichou

B) Spectacle le 23 novembre à 20H: Rapprochement par la

musique

Centre Les Loisirs du Parc Extension, 415, Saint-Roch.

Tel: 277-6471

Entrée 5$.

Accueil : 19H

20H00 : Mot de bienvenue

20H15 : Sghira et Yacine Kedadouche

20H30 : Azzetta : Troupe de Chants et danses berbères

dAlgérie

21H : Groupe Anzar

22H15 : Groupe Alger-Montréal

Animation Wahiba Amzal, journaliste-animatrice

C)- Table ronde : Le sens de lintégration

Centre Afrika-1644 St-Hubert. Tel: (514) 843-4019

Samedi 29 novembre, 14h

Rapprochement par

la recherche, la vulgarisation et le dialogue.

Animation : Mabrouk Rabahi, sociologue et animateur radio

D)- Projection-vidéo: Rapprochement par la pensée et lécriture

Centre Afrika-1644 St-Hubert. Tel: (514) 843-4019

19H : Mercredi 26 novembre, Amour et révolution documentaire

de Kamal Dehane sur Kateb Yacine, écrivain dramaturge algérien francophone.

19H : vendredi 28 novembre, On a tiré sur lécrivain documentaire de la BBC sur Tahar Djaout, écrivain

journaliste.

YACINE KATEB (1929-1989)

Kateb Yacine est né en 1929 à Constantine,

dans un milieu qui sut lui apporter, avec le sentiment de son appartenance tribale, un contact familier avec les traditions

populaires du Maghreb. Après lécole coranique (quil apprécia peu), il fréquenta lécole française, pour laquelle il nourrit

des sentiments contradictoires : il y était « dans la gueule du loup », mais, en même temps, il y découvrit

la vertu libératrice de lesprit critique. Le 8 mai 1945, il participe à la grande manifestation des musulmans qui protestent,

à Sétif, contre leur situation inégale. Dans la répression terrible qui sensuit, il est arrêté, brutalisé, emprisonné :

une fois libéré, il est exclu du lycée. Mais lexpérience de la prison lui a révélé « les deux choses qui [lui] sont les

plus chères : la poésie et la révolution ». Proche des milieux nationalistes, inscrit au Parti communiste, il travaille

un temps comme journaliste à Alger républicain, puis, en 1951, il sexile en Europe, où il fait éditer roman et pièces de théâtre.

Il rentre en Algérie en 1972, où il dirige une troupe théâtrale que les autorités préfèrent reléguer à Sidi-bel-Abbès, dans

lOuest algérien. Ses prises de position, toujours attendues et toujours fidèles à lesprit du soulèvement de 1954, nont jamais

cessé dappeler à la libération de lAlgérie (ainsi en octobre 1988, quand il proteste contre la répression des manifestations

algéroises).

Son uvre, commencée

en 1946 avec un recueil poétique, Soliloques, sest développée dans léparpillement de publications dispersées, oubliées, reprises,

récrites, étoffées ou découpées. Le Cadavre encerclé, paru dans la revue Esprit en 1954, créé à la scène par Jean-Marie Serreau

en 1958, célèbre, dans une langue abruptement imagée, lépopée du soulèvement anticolonial et, en même temps, déplore le destin

tragique du héros, confronté aux tabous de sa société, à la toute-puissance et à la trahison des pères. Le roman Nedjma (1956)

reprend des personnages et des situations de la pièce et développe des fragments antérieurement publiés. Bien que tronqué

par léditeur, il simposa demblée comme une uvre majeure. Une structure éclatée et répétitive, entrecroisant les destins de

quatre jeunes gens, la multiplication des points de vue, le mélange des formes romanesques et poétiques, le jeu sur la temporalité,

le recours au mythe, la plongée, par le monologue intérieur, dans la conscience des héros, tous ces éléments ont déconcerté

et fasciné les lecteurs qui ont appris à y lire une « anthropologie poétique de lAlgérie » (J. Arnaud).

En 1959, un

volume de théâtre, Le Cercle des représailles, préfacé par Édouard Glissant, rassemble une tragédie, un monologue lyrique

et une comédie (Les ancêtres redoublent de férocité, Le Vautour, La Poudre dintelligence). Le Polygone étoilé (1966) réunit,

dans la discontinuité du « chaos créateur », des textes de tous genres. J. Arnaud lui donnera un prolongement

en assemblant Luvre en fragments (1986), qui collecte inédits et textes retrouvés pour construire un étonnant monument de

blocs épars.

Dun voyage au Vietnam

en guerre, Kateb Yacine avait rapporté une pièce, LHomme aux sandales de caoutchouc (1970), qui exaltait la figure de Hô Chi

Minh. En Algérie, il se toume vers un théâtre politique en langue populaire, quil conçoit comme une pédagogie libératrice.

Il écrit et met en scène, en arabe algérien, Mohammed prends ta valise (1971), La Voix des femmes (1972), La Guerre de 2 000

ans (1974), Le Roi de lOuest (1977), Palestine trahie (1978). Il revient au français, à loccasion dune commande dans le cadre

de la célébration du bicentenaire de la Révolution française, et compose une fresque sur les révolutions, à partir du personnage

de Robespierre : Le Bourgeois sans-culotte, ou le Spectre du parc Monceau.

Tahar DJAOUT 1954-1993.

Victime le

26 mai 1993 dun attentat deux balles dans la tête, tirées à bout portant, , lécrivain algérien Tahar Djaout est

mort le 2 juin à Alger. Son décès a suscité la plus grande consternation : journaliste à lhebdomadaire Algérie-Actualité,

puis rédacteur en chef de Ruptures, quil avait contribué à fonder au début de 1993, il était resté étranger aux cercles du

pouvoir dÉtat et manifestait dans ses articles, traitant essentiellement de thèmes culturels, son choix de la modération et

de la tolérance. Tahar Djaout est né le 11 janvier 1954 à Azeffoun en Kabylie maritime. Après des études qui le conduisent

des mathématiques aux sciences de linformation, il devient journaliste en 1976. Ses premières publications avaient été des

plaquettes de poèmes : Solstice barbelé (édité au Québec en 1975), LArche à vau-leau (Paris, 1978), Insulaire & Cie

(Alger, 1980), LOiseau minéral (Alger, 1982).Un roman, LExproprié (publié à Alger en 1981, réédité à Paris en 1991), puis

un recueil de nouvelles, Les Rets de loiseleur (Alger, 1983), vont inventer une écriture de recherche, jouant sur les transgressions

et autres manipulations de texte.

LExproprié se présente

comme le récit dun voyage en train qui est aussi un procès : les voyageurs seront condamnés à descendre selon lénoncé

des verdicts. Lécriture est volontairement hétérogène, bousculant les voix, détournant le langage figé. Il en va de même dans

les nouvelles, qui, par lenchevêtrement des points de vue, par la déconstruction des codes comme par lusage du pastiche (de

Camus ou de Kafka), invitent à un questionnement systématique.

Avec Les Chercheurs dos, roman publié en

1984 à Paris, le talent littéraire de Tahar Djaout a été plus largement reconnu. Le récit est celui dune quête étrange :

le narrateur, un adolescent, sest joint à une équipe de « chercheurs dos » qui parcourt lAlgérie pour retrouver

les corps des disparus, tombés aux quatre coins du pays pendant la guerre de libération. Le jeune homme récupérera les ossements

de son frère aîné et les reconduira au village : mais pour quel avantage, sinon pour assurer le triomphe de la mort ?

Le regard naïf du jeune homme débusque les frilosités, les léthargies, les mensonges dune Algérie repliée sur son passé récent.

LInvention du désert

(Paris, 1987), dune construction très complexe, entremêle des impressions de voyage vers le désert du Sud ou lArabie, des

souvenirs denfance et le récit du pèlerinage dun aïeul, des proses poétiques sur loiseau « maître du mouvement »

et « horloge du monde », une évocation du Maghreb médiéval, quand la dynastie almoravide affrontait les Almohades.

Les Vigiles (Paris,

1991) tient, lui, du conte philosophique : un jeune professeur algérois, qui a mis au point un métier à tisser dun type

révolutionnaire, ne parvient pas à faire breveter son invention. Il se heurte à toutes les tracasseries administratives, jusquau

moment où il est primé à létranger : les autorités font alors retomber la responsabilité des difficultés sur un bouc

émissaire peu à peu conduit au suicide. Au-delà de la bureaucratie, cest toute une réalité sociale algérienne qui est exposée,

sans la moindre complaisance.

Le regard critique

que Tahar Djaout portait sur la société algérienne daprès lindépendance excluait lintransigeance, le parti pris, les facilités

verbales. Il préférait le sourire de létonnement, linquiétude du doute, lesprit de liberté. Cest peut-être pourquoi on la

assassiné.

QUÉBEC

INTERCULTUREL

Du 23 au 29 novembre 2003

Semaine québécoise des rencontres interculturelles

Pour la richesse du dialogue « Une semaine dédiée au dialogue interculturel » Michelle Courchesne,

ministre des Relations avec les citoyens et de l'Immigration

Communiqué

Semaine québécoise des rencontres interculturelles

"Une semaine dédiée au dialogue interculturel" - Michelle Courchesne,

ministre des Relations avec les citoyens et de l'Immigration

MONTREAL, le 8 oct. /CNW Telbec/ - La ministre des Relations avec les citoyens et de l'Immigration, madame Michelle

Courchesne, annonce la tenue de la Semaine québécoise desrencontres interculturelles qui se déroulera du 23 au 29 novembre

2003 sous le thème Pour la richesse du dialogue. "La Semaine québécoise des rencontres interculturelles est un moment privilégié

qui marque la volonté du gouvernement du Québec de raffermir les liens avec les différentes communautés venues enrichir le

Québec, a déclaré la ministre Courchesne. La Semaine démontre également l'engagement du gouvernement à susciter le dialogue

entre les diverses communautés qui forment le Québec d'aujourd'hui." Des activités, organisées par des partenaires et des

organismes de plusieurs régions du Québec, auront lieu tout au long de la Semaine. Elles permettront de souligner l'importance

et la richesse du dialogue interculturel et son influence positive sur l'ensemble de la société québécoise. La programmation

détaillée des activités nationales et régionales sera dévoilée au cours du mois de novembre et sera disponible dans la section

"Québec interculturel" du site Internet du ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration (www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca).

"L'intégration réussie des communautés et les relations interculturelles harmonieuses reposent sur une responsabilité partagée

par l'ensemble de la société. Une intégration réussie, c'est le partage d'expériences et le développement de relations continues

afin que toutes les Québécoises et tous les Québécois puissent participer au développement économique, social et culturel

du Québec", a conclu madame Courchesne qui poursuit une tournée de consultation entreprise à la mi-août, sur les relations

interculturelles, l'immigration et l'intégration des nouveaux arrivants.

Source : Daniel Desharnais Attaché de presse Cabinet de la ministre des Relations avec les citoyens et de l'Immigration

(514) 873-9940

Renseignements : Marie-Josée Duhamel Direction des affaires publiques et des communications Ministère des Relations

avec les citoyens et de l'Immigration

(514) 864-3664

-30-

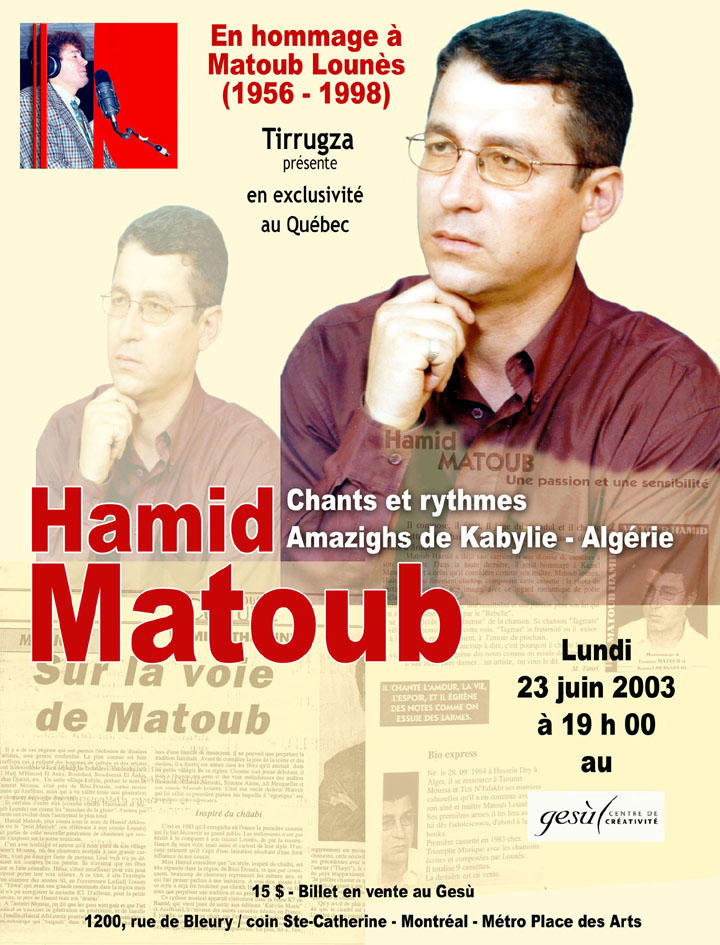

Hamid Ath Lounissur la voie de

Matoub Lounès

La conscience : Amek itagganem ?

Invité par lassociation de culture amazighe de Montréal Tirrugza, Hamid Ath

Lounis ou le petit Matoub sera à Montréal en ce 23 juin 2003 pour rendre hommage à son cousin Matoub Lounès, ce chantre de

la chanson amazighe dAlgérie assassiné en 1998 par la horde de la haine en Kabylie. Beaucoup de gens ne font aucun lien entre

Matoub et Hamid Ath Lounis. Mais, quand ils prennent connaissance de ce lien de parenté, ils restent hébétés en se demandant

pour quoi Hamid avait opté pour le nom de Ath Lounis et non pas Matoub ?

Hamid, selon ses dires à la presse algérienne dexpression française, a adopté ce pseudonyme pour éviter toute confusion

avec les autres artistes de la grande famille Matoub ( Matoub Achour, Moh Samaïl, Lounès Hamid et Mohammed). Toujours, selon

les propos de Hamid, Matoub Lounès lui a suggéré, lors de lenregistrement de

son premier album à Paris en 1983, de se donner carrément le nom de la Tribu Matoub : Ath Lounis. Hamid Matoub porte également le nom du Petit Matoub. Un titre qui nous révèle quil est vraiment lélève

et est dans le sillage de Matoub Lounès et des chanteurs chaâbi de la Région comme El Hasnaoui. Hamid a la voix, la persévérance

et le talent de simposer sur scène avec son identité artistique à lui. Les similitudes avec le style du Rebelle existe certes,

mais, dans le même temps, Hamid revendique son appartenance à la famille du chaâbi kabyle de Ath Douala qui ont influencé

Lounès et beaucoup dautres.

Hamid Ath Lounis ou Le petit Matoub, est né en 1964 à lHussein Dey à Alger. Il a passé une grande partie de sa vie à Ath Douala, en Kabylie.

Il y avait ses amours et ses repères culturels et musicaux. Il a préféré vivre à Taourirt Moussa que de continuer son cursus

scolaire à Bachdjara, à Alger et ce, malgré la colère de son père. La Kabylie était son école sur tous les plans, musical

notamment. Pour cause, il a côtoyé Matoub Lounès à ses débuts. Son premier album, sorti en 1984 à Paris chez Triomphe-Musique,

est de Matoub Lounès, entièrement, parole et musique. Mieux encore, Hamid a eu cette chance inouïe de chanter à louverture

ou à lentracte de certains galas quanimait son cousin Lounès en Kabylie, à Alger. Sa carrière est étroitement liée

à son tempérament de fonceur et daventurier kabyle et algérois. Il est habité par ces deux cultures. Ce qui explique cet attache

quil a à la fois pour Matoub Lounès et pour Kamel Messaoudi pour lesquels il rendu hommage dans lun de ses albums tout en

prônant la solidarité et la paix entre Algériens. Il chante en kabyle mais du châabi kabyle.

Après le

succès du premier album signé par Matoub Lounès, Hamid décide de composer pour lui-même. Deux

albums se sont succédés en 1985 et 1986. Les thèmes de ses albums tournent autour du combat identitaire amazigh,

de lamour, de la patrie, des choses de la vie. Awah Awah, Djethas Taqas Nadia ( Laissez la place à Nadia), Qimed qimed

ayahbib ( Assis-toi lami). A tamurt iw Azizen ( mon cher pays), Amek itagganem ( La conscience), sont autant de thèmes quil

traite et quil rend très bien avec sa voix chaude et sa mandoline.

Hamid a chanté en Algérie, en Europe. Le voilà en ce mois

de juin 2003 à Montréal, au Québec pour commémorer le quatrième anniversaire de lassassinat du chantre de la chanson amazighe

engagée Matoub Lounès. Cet hommage sera enrichi par la contribution de la troupe de chants et de danse de Kabylie Azzetta,

les artistes et fans de Matoub Lounès Karim Slamani, Omar Mékaoui et Yacine Kedadouche. Matoub est toujours là. La relève

kabyle aussi ! Comme dirait Lounès El Wadjeb Assirem ad yilli. Soyons optimistes,

les jours meilleurs sont à venir ! Tout est affaire de conscience.

Djamila Addar,

Montréal

Je terminerai par cet extrait tiré de ta pièce

théâtrale, La guerre de 2000 ans où tu avais chanté l'Algérie et son histoire millénaire :

"Ô Algérie tu es sacrifiée

Et le cur qui saigne

Je

voudrais l'étouffer

La malédiction des ancêtres

Est trop forte "

Et j'emprunterai cette

citation à la Kahina qui s'adressait à ses agresseurs en ces termes :

"C'est nous, dans ce pays, qui combattrons

la barbarie

Adieu marchand d'esclaves

Je vous laisse l'histoire au cur

De mes enfants

Je vous laisse Amazighs,

Cur de l'Algérie".

Kateb Yacine

Enter subhead content here

|